大村純忠とキリシタン史跡

日本初のキリシタン大名「大村純忠」により、この大村の地はキリスト教ととても縁の深い土地となりました。

徳川幕府のキリスト教禁止令(禁教令)から40年余を経たときに、突如として発覚した隠れキリシタンの存在に慌てた大村藩は、これまでにない厳しいキリシタン弾圧に乗り出しました。

大村市には、キリシタン弾圧の歴史を物語る史跡が沢山残り、キリシタン巡礼の地としても有名です。

※地図をクリックすると詳細へ飛びます。

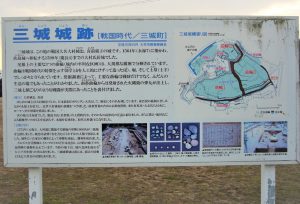

三城城跡

三城城は、日本初のキリシタン大名として有名な大村純忠によって永禄7年(1564)に築かれましたが、寛永4年(1599)、子の喜前(よしあき)が玖島城へ移るまで、大村氏の居城でした。

この城は、石垣で城を築く技術が入る前の城で、土塁や空堀によって周囲を囲まれた山城です。

天正遺欧少年使節顕彰之像

大村純忠、大友宗麟、有馬晴信のキリシタン大名らは、ヨーロッパのキリスト教文化を見聞させ、日本をヨーロッパに紹介するため、10代半ばの4人の少年をローマに派遣しました。一行は活版印刷機械などヨーロッパの進んだ技術や知識を持ち帰り、日本文化に貢献しました。

彼らが長崎港を出帆して400年目を記念し、四少年の偉業をたたえるため、長崎空港へ渡る箕島(みしま)大橋のたもとに顕彰像が建てられました。

左から伊東マンショ、千々石ミゲル、原マルチノ、中浦ジュリアンです。

大村純忠史跡公園(市指定史跡)

大村純忠終焉(えん)の居館跡を中心とした歴史公園であり、坂口館とも呼ばれます。古くは大村家の重臣で庄頼(しょうより)甫(すけ)の屋敷だったといわれます。のちに龍造寺隆信の圧迫を受け領主の座を退いた大村純忠が晩年に隠居した所です。

坂口館には、「館(たち)の川」と呼ばれ、どんな干ばつの時にも枯れることがない清い流れがありました。また、庭園には泉水が年中湧き出ていました。周囲の景観は変わりましたが、清らかな水の流れと苔むした石組に昔をしのぶことができます。

現在は、この庭園跡を中心に整備され、大村純忠史跡公園となっています。

【郡(こおり)崩れに始まったキリシタン弾圧の史跡】

郡崩れとは

江戸時代になり、徳川幕府はキリスト教の信仰を禁止し、キリシタンに厳しい弾圧を行いました。

その時、キリシタンはいなくなったと思われていましたが、キリスト教禁止令発布から40年後余の明暦3

年(1657)大村地方に潜伏キリシタン発覚の大事件が起こりました。この事件を「郡崩れ」と呼んでいます。

大村藩では郡村を中心に萱瀬村や千綿村までにわたり探索し、キリシタン603人が芋づる式に捕らえられました。あまりに多いので、大村・長崎・佐賀・平戸・島原の5か所の牢に分けて入れられました。

取り調べのうえ、打ち首406人・牢死78人・永牢20人、赦免99人という結果になりました。郡崩れをきっかけに、藩内では厳重なキリシタン禁止制策として、寺請制度、5人組制度、絵踏みなどが行われるようになったといわれています。

妻子別れの石

検挙された翌年の万治元年(1658)に、大村牢から処刑のため131人が斬罪所に連れて行かれました。見送ってきた家族や親戚と、最後の別れを惜しみ、水盃を交わした所と伝えられている場所です。

とめどもなく流れる悲しみの涙で濡れた石として、またの名を「涙石」とも呼ばれ、今でも苔が生えないといわれています。

放虎原殉教地

郡崩れのときに捕らえられた131人の隠れキリシタンが処刑された所です。

銅板のレリーフをはめ込んだ、大きな殉教顕彰碑が建てられています。

獄門所跡

ここは長崎街道筋で、人々の往来が多い所でした。郡崩れの時、放虎原の斬罪所で処刑された131人の首を塩づけにして棚板に並べ、20日間みせしめのため晒された所です。今では白亜の聖母像が建てられ、殉教者たちの霊をやさしく慰めています。

胴塚跡

キリシタンの妖術で首と胴がつながって生きかえることを恐れたため、胴と首を約500mも離して埋めたといわれます。

胴塚跡:郡崩れの時、殉教者131人の胴を、穴を2か所掘って埋めた所といわれています。

首塚跡

郡崩れの殉教者131人の首を埋めたと伝えられる所です。

鈴田牢跡

元和3年(1617)7月から元和8年(1622)9月まで、長崎奉行所で捕らえられた神父や信者35名を閉じ込めた所です。周囲も天井も指2本の間隔で、竹の柱で囲まれた鳥かごのような部屋で、奥行6.6m・間口4.6mで、便所も同じ部屋の片隅にありました。横になることはもちろん、身動きさえも自由にできなかったといわれます。しかし、牢の中では敬けんな祈りと、賛美歌が絶えなかったと伝えられています。

大村出土のメダリオン「無原罪の聖母」(県指定有形文化財)

(大村市立史料館ホームページ)

楕円形の青銅製メダリオン(大型メダル)で全長11.4cm・最大幅員7.4cmで、背に太陽をまとい、両足で月を踏みしめ、頭には星をつらねた冠をかぶっている無原罪の聖母マリアの合掌像です。寛永16年(1639)の銘が刻まれ、旧大村家家老宇多家の墓石の下から出土したものです。

16世紀のスペイン王カルロス一世代(1516~1556)に、マドリドの王立造幣局で製造されたもので、16・7世紀に伝来しましたが、禁教時代に家老が所蔵したことは、キリシタン資料として貴重なものとされています。

大村市原口郷出土のキリシタン墓碑 (県指定有形文化財)

結晶片岩を用いた切石板碑で高さ50.3cm・最大幅員68.5cm・厚さ2.5~4.5cmの半楕円形のものです。

花十字紋とローマ字紋があり、この型式のキリシタン墓碑としては、日本に現存する唯一のものとされています。正面中央部に円形の浅いくぼみを付け、その中に花十字紋を刻み、その下に「BASTIAN」「FIOBV」と、2段にローマ字銘を彫ってあります。16世紀末から17世紀初頭(戦国後期~安土桃山時代)にかけてのものといわれており、当時の相当な地位の人物の墓ではないかと思われています。